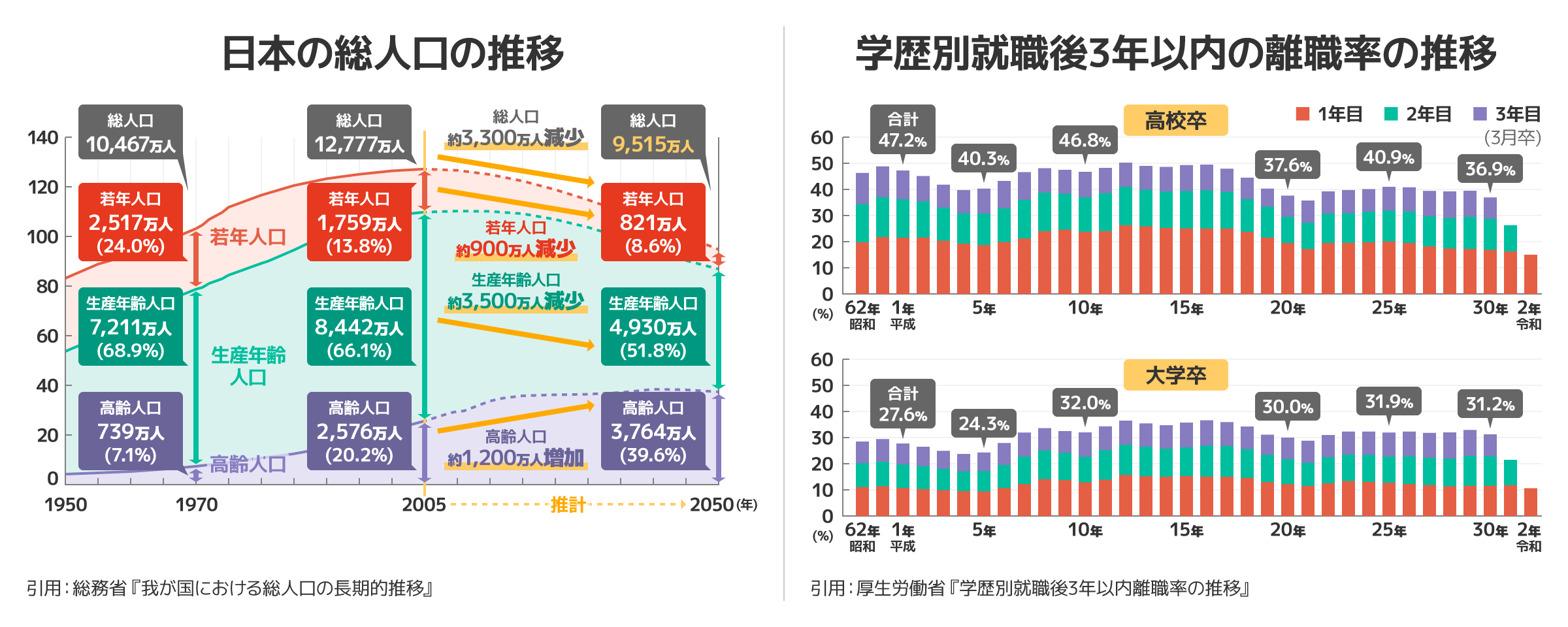

総務省によると、日本の人口は年々減少傾向にあり、2050年までの推移として高齢人口(65歳以上)は増加していく一方で、生産年齢人口(15歳〜64歳)は減少していくとされています。

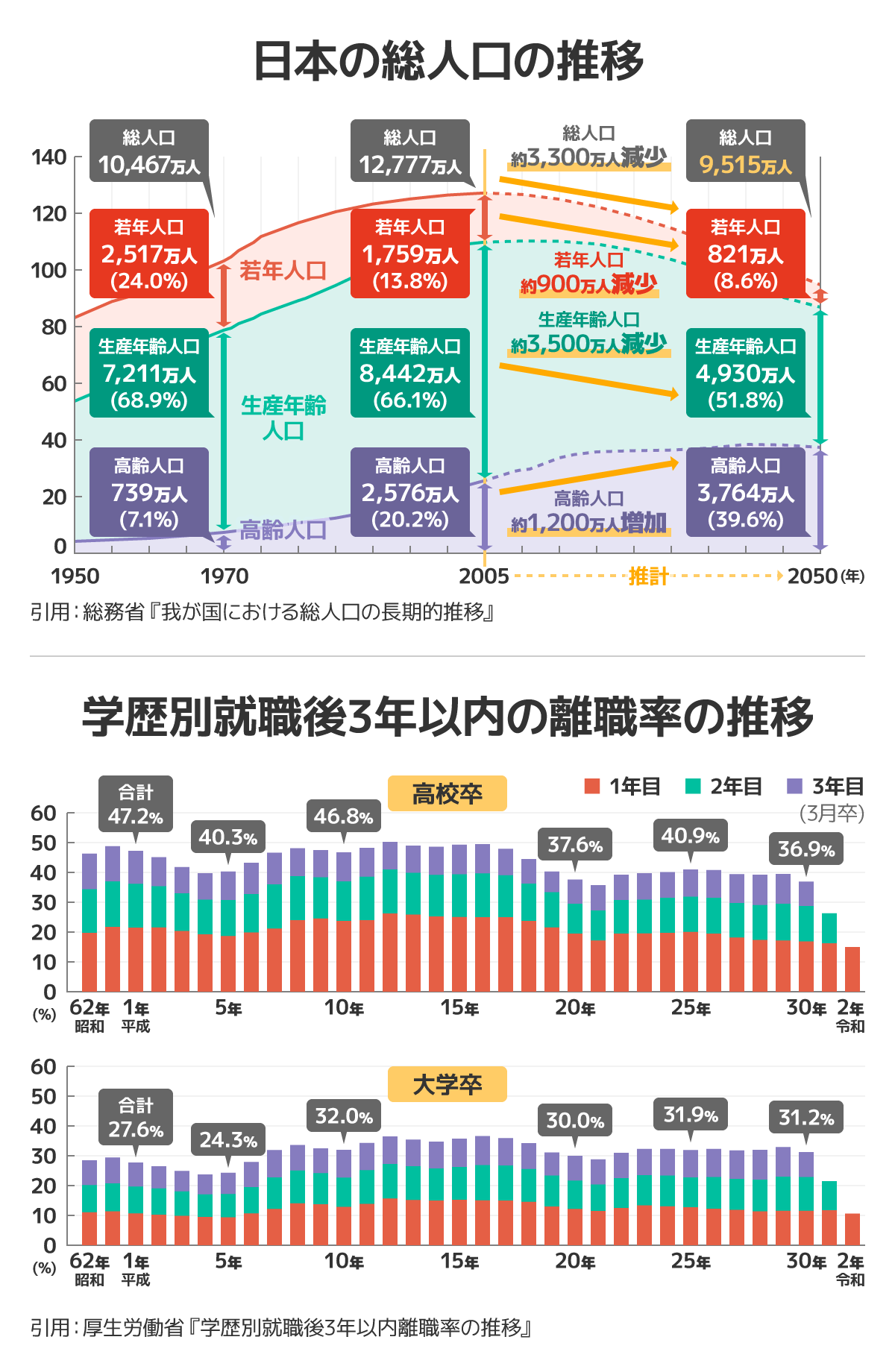

生産年齢人口が減少するということは、労働力不足がより一層顕著となり、今いる人材を定着させることが重要となってきますが、学歴別就職後3年以内の離職率の推移を見ると、約3割〜4割が3年以内に離職している、つまり貴重な人材が定着せず退職してしまう状態にあると言えます。

やっと仕事に慣れてきたなという時に辞められると教える方としても辛いんだよね...

新卒採用がなかなかできていないのに離職者は減らない...

何を改善したら社員が定着してくれるのか...

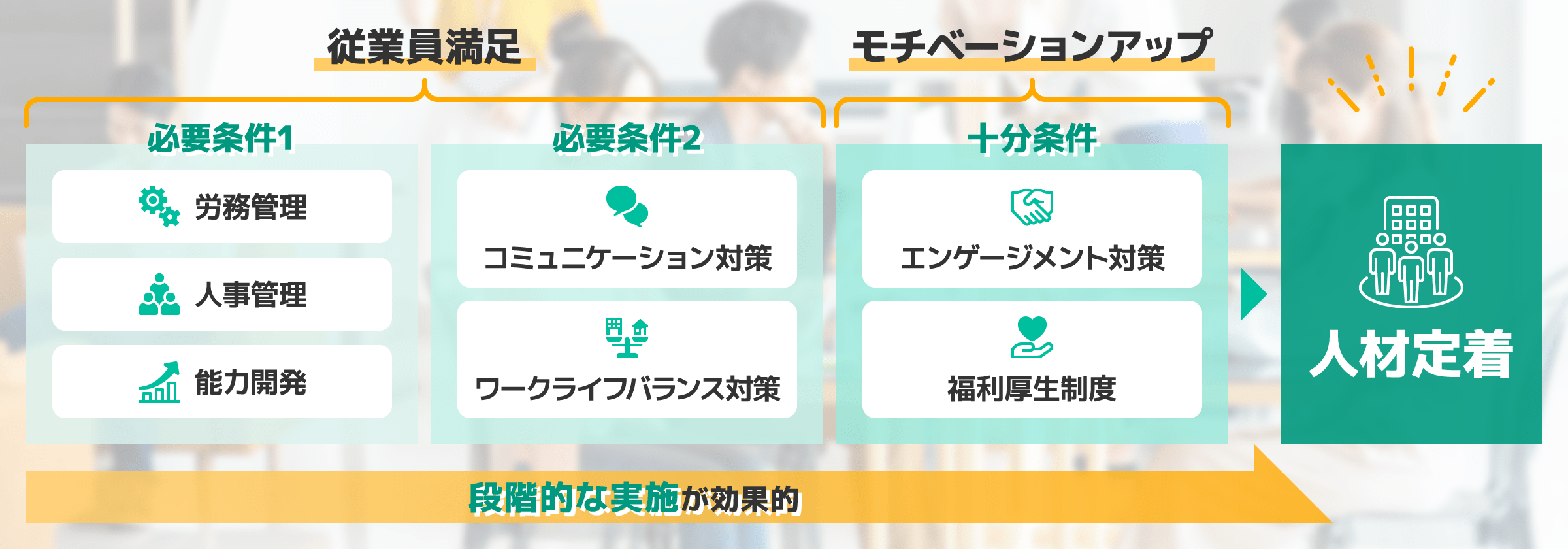

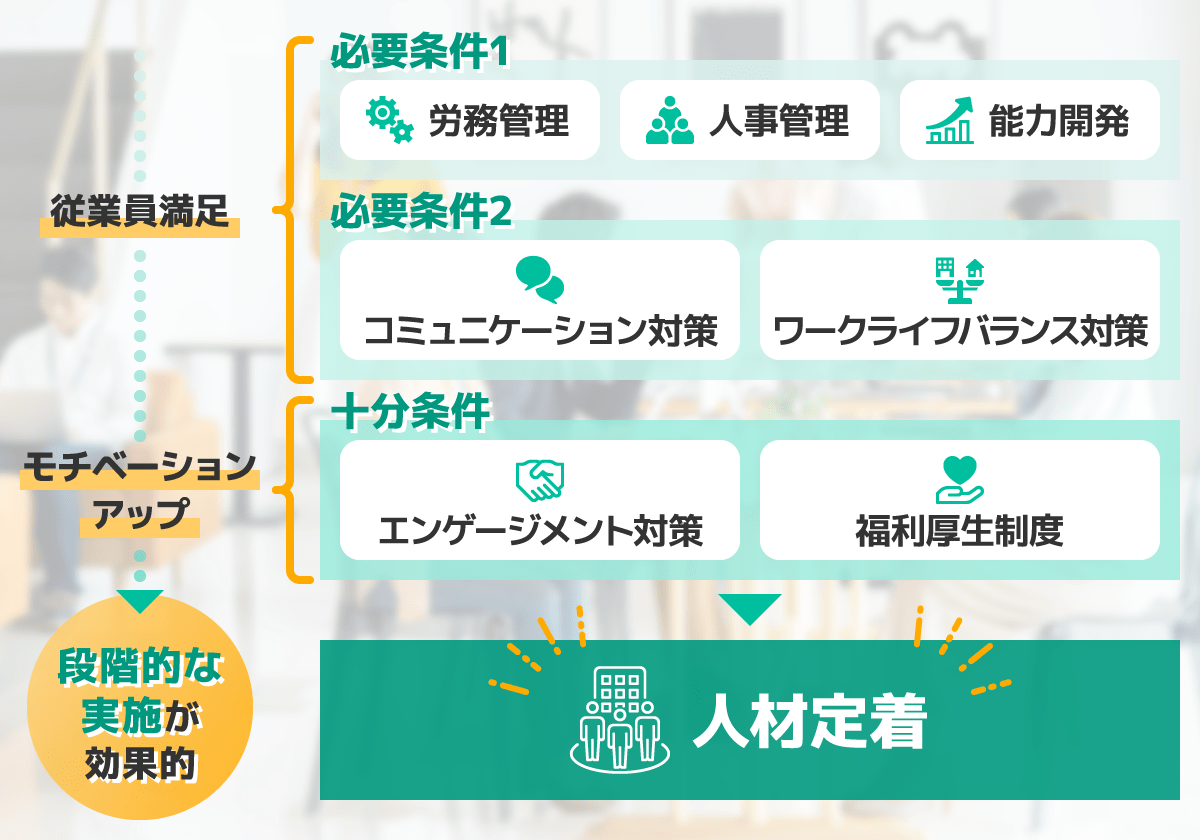

人材が定着するには、従業員の満足度の向上とモチベーションアップを行う必要があります。

具体的には、労務管理・人事管理・能力開発の見直しと社員同士の円滑なコミュニケーションの確立やワークライフバランス対策を実施することで、従業員満足を向上させます。

更に、モチベーションアップとしてエンゲージメント対策と福利厚生制度の充実を実施します。

言っていることはよくわかるが、

自社で何か不足しているのか、

何の対策から始めれば良いのか

がわからないんだよね...

人材定着支援プランでは、6つの施策から効果的な組み合わせを提案して、高い人材定着率の実現を目指します。

効果的な組み合わせや効果を減殺する組み合わせがありますので、専門家が、適切なアドバイスを行います。

人事評価制度の構築や運用支援、人事評価結果に基づく能力、適正診断を行います。また、等級制度構築支援や賃金制度構築支援、評価面談支援などを行います。最適人員配置の支援も行います。

キャリアプラン作成支援や人事評価による不足能力の洗出しと教育訓練計画作成の支援を行います。また、付随して助成金活用支援や自己啓発計画支援、教育訓練実施支援も行います。

助成金を活用した健康管理措置の導入支援やストレスチェック支援を行います。また、助成金を活用した育児制度の支援や多様な働き方、各種休暇制度導入支援や業務マニュアルの作成を支援いたします。

コーチングスキル習得支援や1ON1ミーティングやランチミーティングの支援を行います。また、社内イベント開催支援や360度評価実施支援、コミュニケーションツールの導入支援も行います。

経営理念作成支援や職務権限規程、職務分拳規定の作成を行います。また、リーダー育成研修実施やブランディング支援、MBO運用の支援を行います。風通しの良い企業風土づくりの支援も実施します。

本プログラム外にはなりますが、カフェテリアプランやiDeCo、iDeCoプラス導入支援や中退共導入支援、確定拠出年金導入支援、従業員持ち株会導入支援などを行います。ボランティア支援制度の導入も行います。

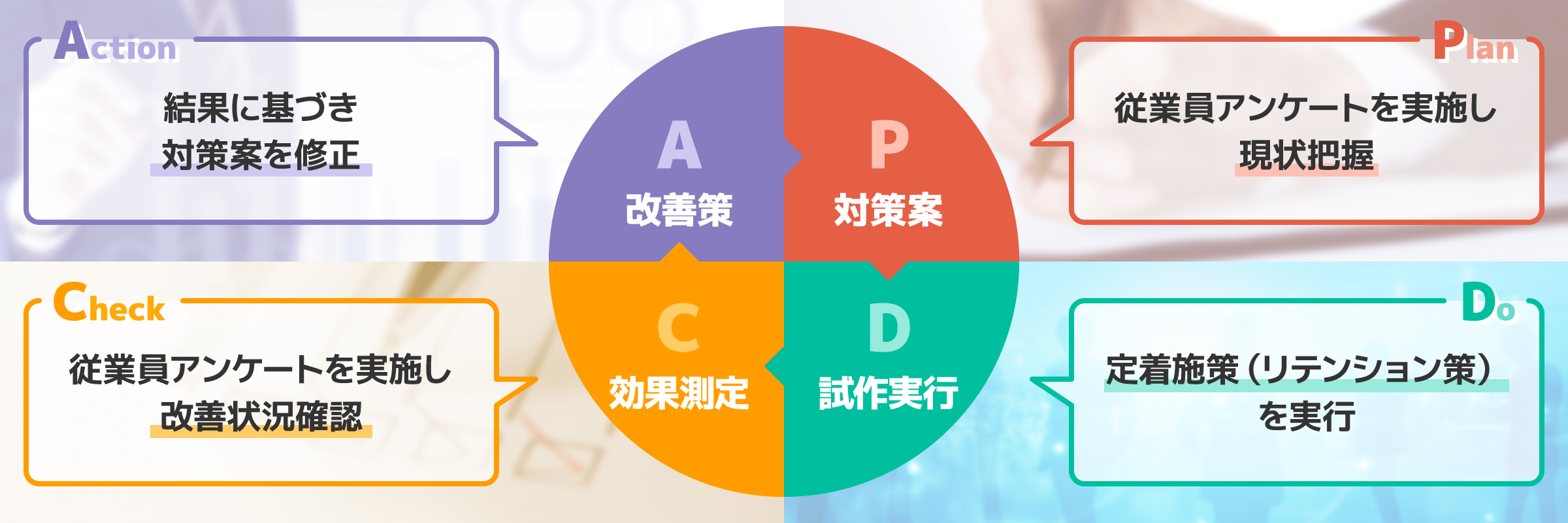

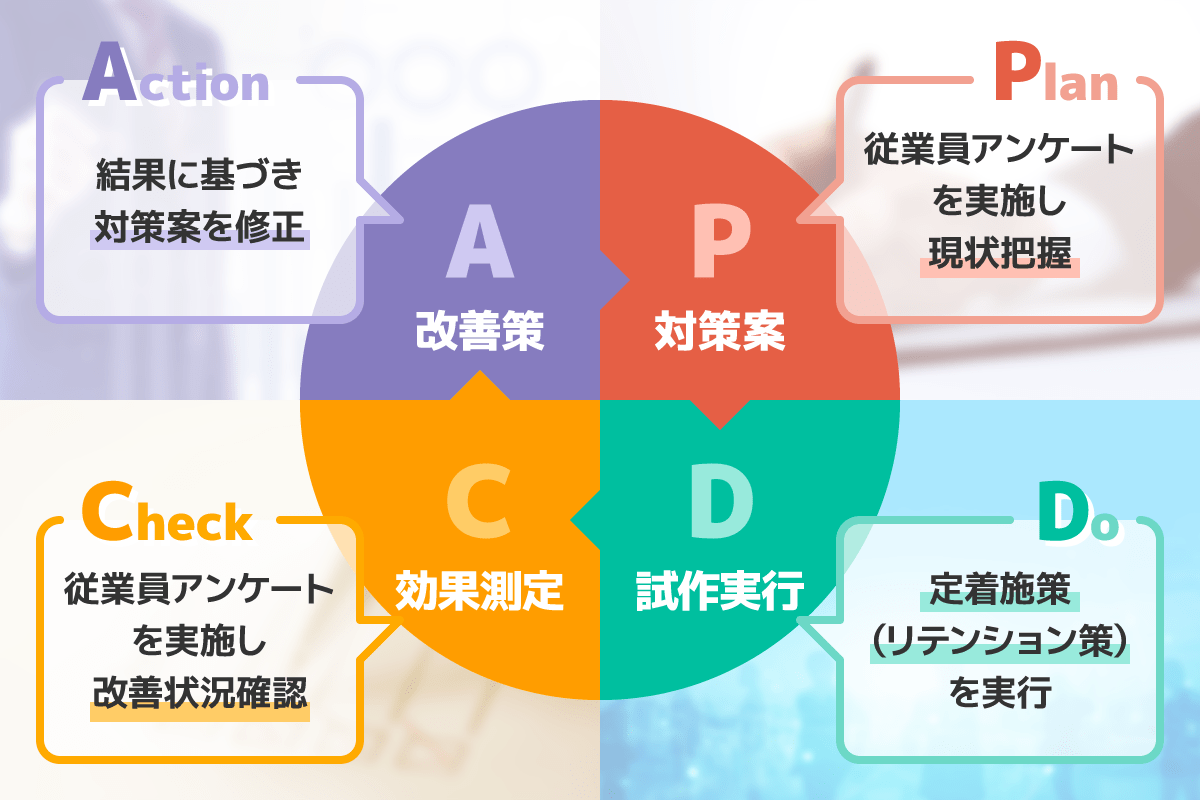

人材定着支援プランでは、

これを繰り返すことで人事定着を促していきます。

あさひ合同事務所 所長

| 氏名 | 中野 聖信 (なかの きよのぶ) |

|---|---|

| 出身地 | 愛知県名古屋市 |

| 資格 | 特定社会保険労務士、行政書士、第1種衛生管理者 |

私共は、「従業員の幸せ」を企業理念に掲げています。

ワークライフバランス、仕事と生活の調和を実現し維持できる職場が求められている現在、職場における効率的な働き方のみならず、仕事を通して「幸せ」を実感することが重要です。

「人材定着支援プラン」を導入いただくことで、従業員が幸せを感じ、より良き人材の定着と採用に役立てていただき、病院・医院の業績向上のお役に立てるものと思います。

あさひ合同事務所 社労士

| 氏名 | 澤 知美 (さわ ともみ) |

|---|---|

| 資格 | 社会保険労務士、第1種衛生管理者 |

大学でフルートを専攻し、フルート奏者となる。大学卒業後、音楽事務所に所属し演奏活動を行う。その後、調剤薬局、介護施設を運営する企業にて人事労務を担当。当事務所入所後は、労務コンサルタントとして、歯科医院、中小企業の労務支援及び人事コンサルタントとして人事評価制度の構築を支援している。

| 人材定着支援プラン | 月額100,000円~(消費税別) |

|---|

| 会社名 | 社会保険労務士法人あさひ合同事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 中野 聖信 |

| 住所 | 〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町17-5 エステイタスAS-17 |

| TEL | 052-884-7557 |

| 事業内容 | 人事コンサルティング 労務コンサルティング 給与計算 助成金申請代行 |